„Wir haben Physik gewählt, weil wir rechnen wollen und nicht, weil wir so gerne Texte schreiben.“ - Sätze wie diese höre ich als Physiklehrkraft nicht selten von meinen Schüler*innen, wenn ich in einem neuen Physikkurs die Erstellung von umfangreicheren Schreibprodukten einfordere. Dabei ist die Fähigkeit, physikalisch kompetent zu kommunizieren, essenziell, um sich über Sachwissen und Erkenntnisse mit Kommunikationspartner*innen verständig auszutauschen.

Warum ist für viele Lernende das Schreiben von physikbezogenen Texten also etwas, das sie lieber vermeiden möchten? Womöglich liegt dies in der spezifischen Art, Kommunikation über Physik zu gestalten. Formulierungen müssen strukturiert, häufig auch standardisiert sein, zudem rational und faktenbezogen.

Wenn Lernende daher Schreibprodukte im Fach Physik erstellen, ist ein kontinuierliches Feedback nötig, um ihnen Unterstützung bei der Verwendung von Fachsprache und einer chronologisch und kausal korrekten Formulierung zu geben.

Da Lehrkräfte dies aus Zeitgründen kaum leisten können, könnte KI-Feedback hier eine wichtige Funktion übernehmen.

Bilderkennung als Schlüssel zu authentischer Kommunikation

In der Anfangszeit war FelloFish ein KI-Tool, bei dem das den Aufgaben zugrundeliegende Material lediglich aus Text bestehen konnte. Das ermöglichte im Fach Physik nur einen begrenzten Einsatzbereich, denn die Quellen, aus denen Schüler*innen Informationen entnehmen, liegen häufig nicht unmittelbar in Form eines Fließtextes vor. Das Medium, das im Fach Physik häufig als Vermittler dient, ist das Bild. Seit 2024 ist es möglich, Bilder im Material zu verwenden. In der Anfangszeit beobachtete ich noch einige Probleme bei der KI-Bilderkennung von FelloFish, sodass zentrale physikbezogene Elemente von Bildern nicht immer ohne zusätzliche textbasierte Erläuterungen im Material ausgelesen werden konnten. Da die Bilderkennungsfunktionen von FelloFish laufend besser werden, war es nun an der Zeit, diese in meinem Physik-Grundkurs zu testen.

Das Doppelspaltexperiment mit Elektronen als Kommunikationsanlass

Als besonders geeignet für den Praxistest erschien mir das Doppelspaltexperiment mit Elektronen. Das erstmals im Jahr 1961 von Claus Jönsson durchgeführte Experiment findet sich in nahezu jedem Physikbuch und ist gemäß der Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife über den Inhaltsbereich „Quantenphysik und Materie“ fest im Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe verankert. Zudem wurde der als Jönsson-Experiment bekannt gewordene Versuch im Jahre 2002 von der Britischen Physikalischen Gesellschaft als das „schönste Experiment aller Zeiten“ gewählt.

Eine kompetente Kommunikation ist bei diesem Versuch aus mehrerlei Hinsicht besonders wichtig:

- Die Beobachtungen im Versuch (Ereignisse können nicht vorhergesagt werden) stehen für die Schüler*innen im Widerspruch zu ihrem bisherigen Weltbild.

- Die den Schüler*innen bisher bekannten Modelle (Wellenmodell und Teilchenmodell) reichen allein nicht aus, um die Versuchsbeobachtungen zu erklären.

- Die Schüler*innen müssen ein neues Weltbild entwickeln, in dem zwei sich in der klassischen, alltagsnahen Physik gegenseitig ausschließende Modelle (Welle und Teilchen) miteinander vereint werden müssen.

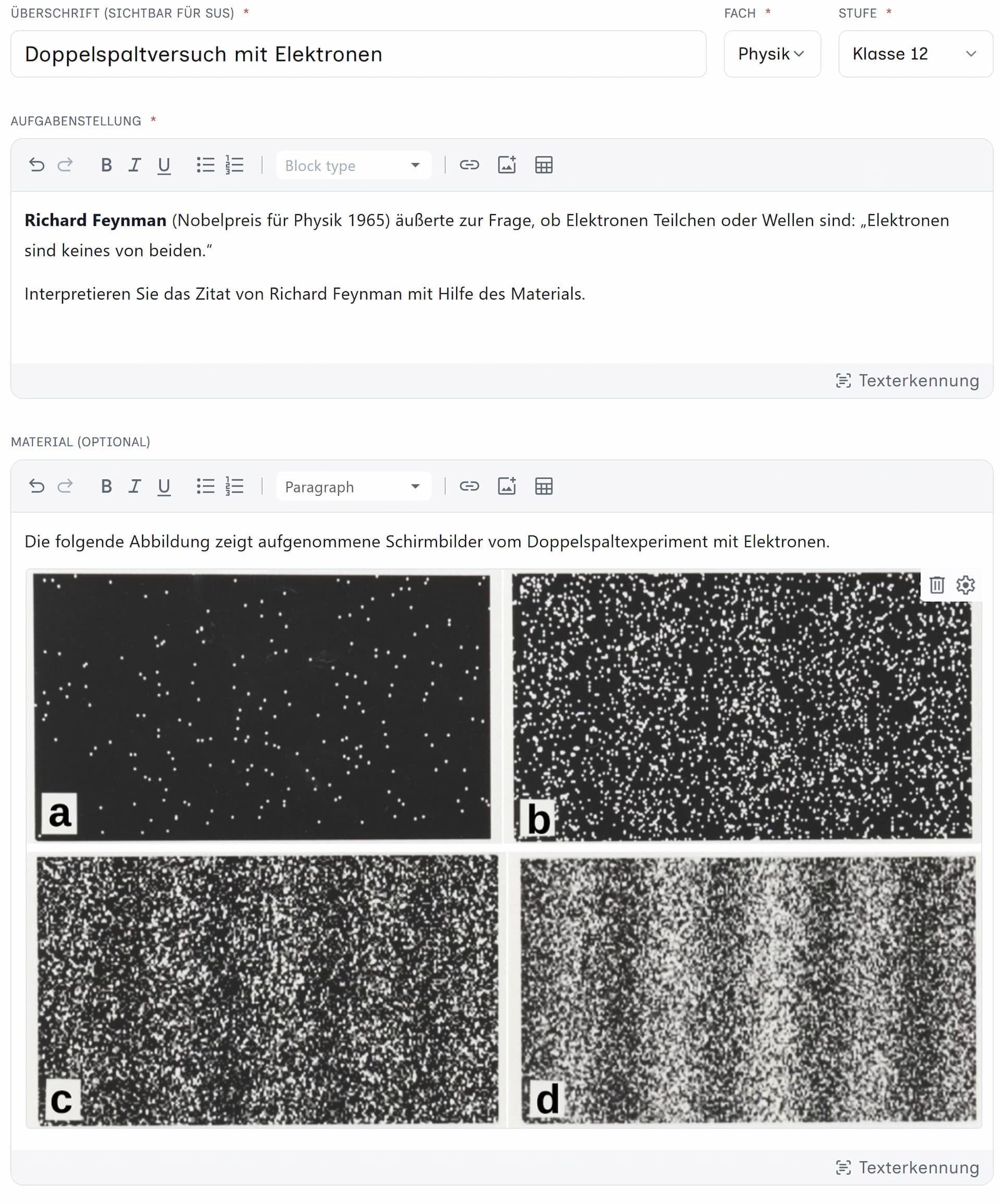

Um einen Kommunikationsanlass zu provozieren, der die drei zuvor genannten Punkte aufgreift, erhielt mein Grundkurs die Aufgabe, ein Zitat des bekannten Physikers Richard Feynman zu interpretieren (siehe Abbildung unten). Dieser hat auf die Frage, ob Elektronen nun Teilchen oder Welle sind, den folgenden ungewöhnlichen Satz geantwortet: „Elektronen sind keins von beidem.“

Die Vorbereitung für FelloFish

Bei der Erstellung der Aufgabe war es mir besonders wichtig, wenig textbasierte Zusatzinformationen im Material zu geben – die Kommunikation sollte möglichst authentisch anhand einer echten Quelle erfolgen, bei der die Schüler*innen zunächst Informationen erschließen und sprachlich aufbereiten müssen.

In Bezug auf die Bildungsstandards sollen bei der Aufgabe daher die beiden folgenden Kompetenzen weiterentwickelt werden:

- K 3: Die Lernenden entnehmen unter Berücksichtigung ihres Vorwissens aus Beobachtungen, Darstellungen und Texten relevante Informationen und geben diese in passender Struktur und angemessener Fachsprache wieder.

- K 4: Die Lernenden formulieren unter Verwendung der Fachsprache chronologisch und kausal korrekt strukturiert.

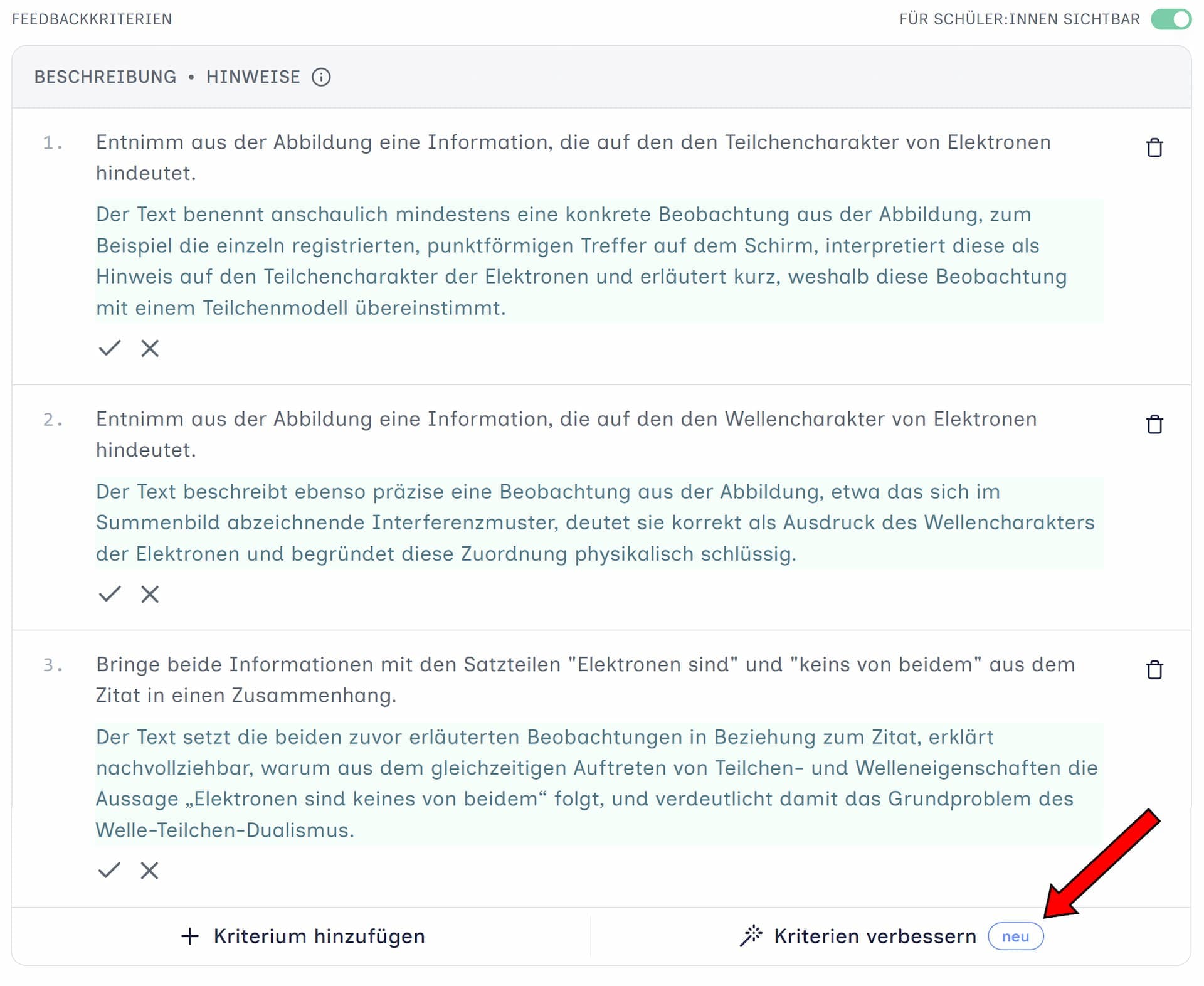

Vor diesem Hintergrund entwickelte ich im Anschluss die Feedbackkriterien für die Aufgabe (siehe Abbildung 2). Dabei zeigte sich eine für den Physikunterricht typische Herausforderung, denn die in den Kriterien enthaltenen Informationen steuern maßgeblich den Blick von Schüler*innen auf den Kommunikationsprozess.

Einerseits sollten individuelle Formulierungen auf Basis eines vielfältigen Vorwissens nicht durch zu viele Kriterien von meiner Seite gehemmt werden. Andererseits sollte durch zu wenige Kriterien nicht zu viel Raum gegeben werden für Fehlvorstellungen, die von der KI gegebenenfalls nicht entdeckt werden, da sie nicht explizit in den Formulierungen der Schüler*innen vorhanden sind.

In dem letztgenannten Punkt versteckt sich eine wesentliche Erwartung, die ich an das Feedback von FelloFish habe: Das Feedback sollte natürlich fachlich korrekt, aber auch diagnostisch auf die Schreibprodukte der Lernenden eingehen.

Eine interessante neue Funktion bei der Entwicklung von Feedbackkriterien ist „Kriterien verbessern“. Dabei handelt es sich um eine Hilfe für die erstellende Lehrkraft, bevor sie die Aufgabe an die Lerngruppe weitergibt.

Auf Basis des eigenen Lehrplans analysiert FelloFish alle Kriterien und gibt Verbesserungsvorschläge. Im Praxistest sind die vorgeschlagenen Kriterien für mein Vorhaben wenig geeignet, da sie zu viele Informationen über das preisgeben, was von den Schüler*innen aus den Bildern entnommen werden soll. Ich könnte solche Kriterien, die große Teile einer möglichen Lösung enthalten, durch eine Einstellung vor den Lernenden „verstecken“. Das ist eine Möglichkeit, zu einer eher offenen Aufgabe ein stärker geschlossenes Feedback zu geben. Dies ist in meiner Praxis besonders für Lernende hilfreich, die über ein noch nicht weit ausgeprägtes Vorwissen verfügen.

Trotzdem ist die Funktion für mich als Lehrkraft hilfreich, denn ich erhalte eine Einschätzung darüber, wie FelloFish die von mir formulierten Kriterien interpretiert und darauf aufbauend Feedback formulieren wird. Auf diese Weise kann ich als Lehrkraft bereits vor der Fertigstellung der Aufgabe abschätzen, wie valide das Feedback ausfallen wird.

Die Durchführung der Aufgabe im Physikunterricht – personelles Feedback wird von KI-Feedback vorbereitet

Über die intuitiven Bedienmöglichkeiten von FelloFish wurde an anderer Stelle bereits ausführlich berichtet (z.B. von Janina Brüggemann hier: https://www.fellofish.com/blog/ki-gestuetztes-feedback-fuer-mathematische-argumentationen-mit-fiete).

In diesem Beitrag möchte ich daher lediglich über das Feedback und deren fachliche sowie diagnostische Qualität berichten. Exemplarisch wird dazu die Lösung eines/einer Schüler*in sowie das zugehörige KI-Feedback betrachtet. Die Lösung im Wortlaut:

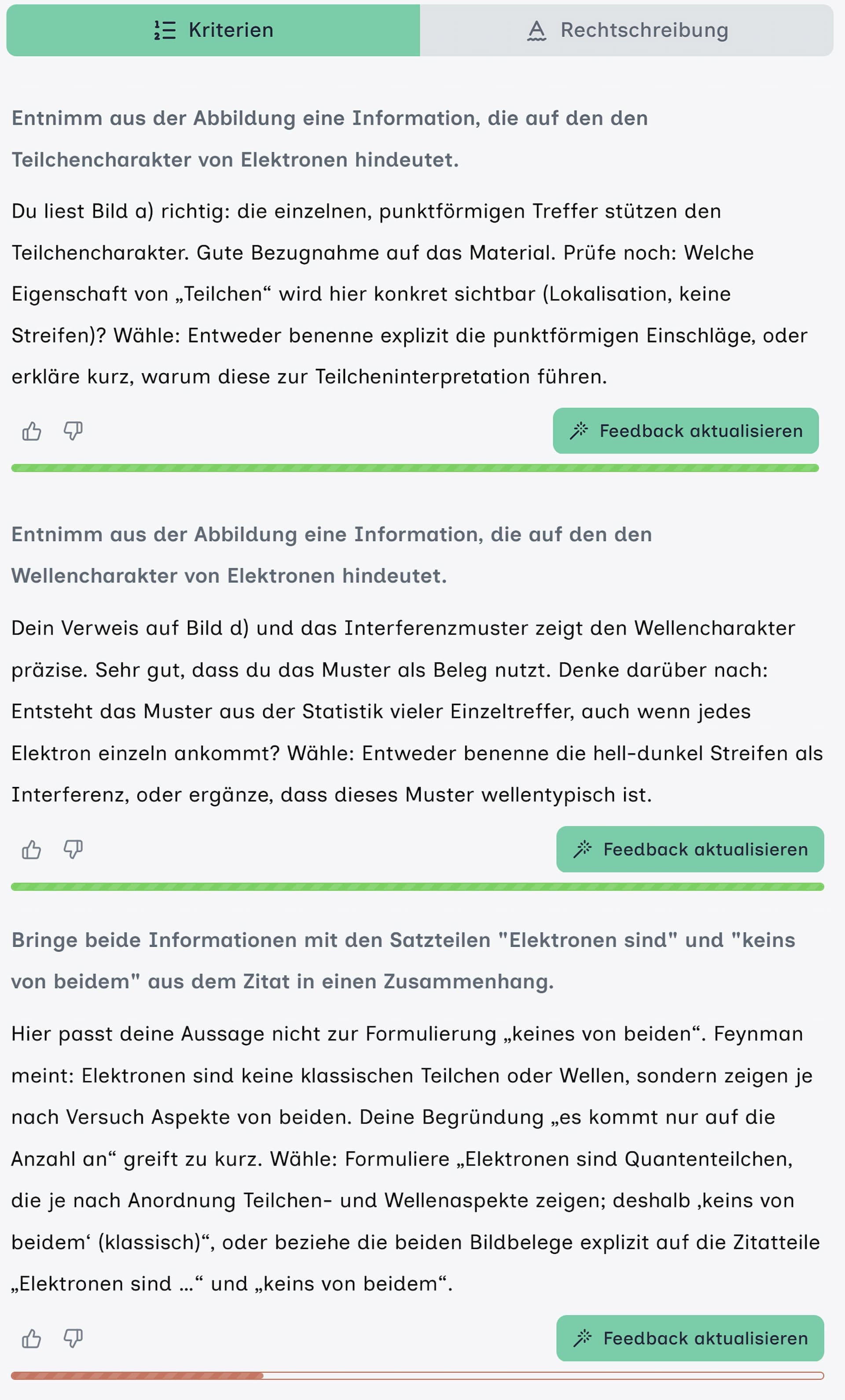

Einzelne Elektronen sind Teilchen, da sie in Bild a) einzeln auftreffen. Mehrere Elektronen sind dann eine Welle in Bild d), weil das Interferenzmuster auftritt. Deswegen ist es nicht nur eins von beidem, sondern beides. Es kommt nur drauf an, wie viele es sind.

Die Lösung ist in den ersten beiden Sätzen sprachlich ungenau und deutet auf eine Fehlvorstellung hin. Der/Die Schüler*in könnte sich eine Art ausschließenden Wechsel zwischen den Modellen vorstellen: Das Auftreffen einzelner Elektronen kann ausschließlich durch das Teilchenmodell und das Auftreffen mehrerer Elektronen ausschließlich durch das Wellenmodell beschrieben werden. Das Feedback von FelloFish geht darauf bei den ersten beiden Feedbackkriterien nicht ein und gibt ein recht positives Feedback trotz impliziter Fehler (siehe Abbildung unten). Gleichzeitig zeigt sich ein wichtiger Hinweis: Das Feedback enthält (leider eher nebenbei) eine aus fachlicher Sicht sehr wichtige Anregung zum Nachdenken über die Statistik von Einzeltreffern – hier wird also bewusst dazu angeregt, ein verbindendes Element zwischen den sich ausschließenden Modellen einzubeziehen.

Durch die letzten beiden Sätze des Schreibprodukts wird der Eindruck einer Fehlvorstellung verstärkt: Die Aussage, es komme auf die Anzahl der Elektronen an, zeigt, dass der stochastische Zusammenhang zwischen Teilchenmodell und Wellenmodell noch nicht erfasst wurde. FelloFish erkennt dies richtig, gibt jedoch nur einen schwammigen Verbesserungsvorschlag. Ein erneuter Hinweis zur Statistik von Einzeltreffern hätte den diagnostischen Wert des Feedbacks noch gesteigert. Für derartige Situationen kann es daher hilfreich sein, bereits bei der Erstellung der Aufgabe wichtige Analyseaspekte für das LLM in der Bildbeschreibung zu hinterlegen (z.B.: Die Bildfolge dient der Veranschaulichung der Wahrscheinlichkeitsinterpretation für Quantenobjekte.). Diese Bildbeschreibung ist für die Schüler*innen bei der Bearbeitung der Aufgabe nicht sichtbar und lenkt den individuellen Schreibprozess daher nicht in eine bestimmte Richtung.

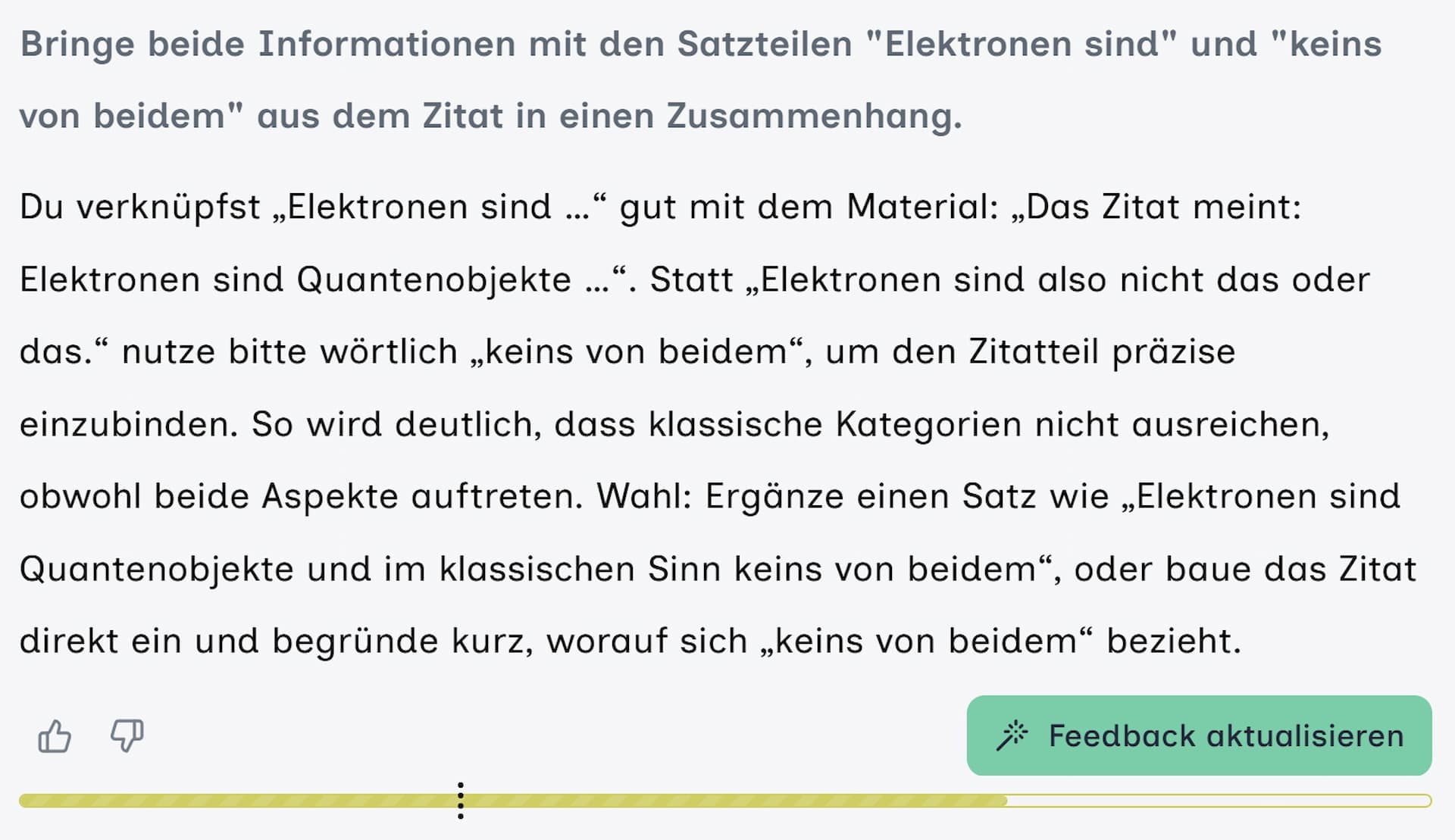

Die nach dem Erhalt des Feedbacks überarbeitete Version der Lösung zeigt exemplarisch, dass Elemente der KI-Rückmeldung von den Schüler*innen eingearbeitet wurden. Dieses Schreibprodukt hat einen stärkeren Bezug zum Zitat. Gleichzeitig wurde die Anregung zum Einbezug statistischer Aspekte nicht einbezogen. Die überarbeitete Lösung im Wortlaut:

Einzelne Elektronen sind Teilchen, da sie in Bild a) einzeln auftreffen und damit lokalisierbar sind. Mehrere Elektronen sind dann eine Welle in Bild d), weil das Interferenzmuster auftritt, was wellentypisch ist. Elektronen sind also nicht das oder das. Das Zitat meint: Elektronen sind Quantenobjekte, die je nach Anordnung Teilchen- und Wellenaspekte zeigen. Wenn wenige Elektronen auftreffen, ist es eine Teilchenanordnung. Bei vielen Elektronen ist es eine Wellenanordnung.

Das entsprechend aktualisierte Feedback zum dritten Kriterium enthält fachlich sehr differenzierte und verständnisförderliche Formulierungen, z.B. indem Begriffe wie „klassische Kategorien“ eingebunden werden. Gleichzeitig gibt es jedoch zu der überarbeitungsbedürftigen Formulierung „Wenn wenige Elektronen auftreffen, ist es eine Teilchenanordnung. Bei vielen Elektronen ist es eine Wellenanordnung.“ keine Rückmeldung. Hier muss ich als Fachlehrkraft selbstverständlich noch einmal personelles Feedback geben. In dem konkreten Fall könnte das z.B. die Nachfrage sein, wie sich eine „Teilchenanordnung“ konkret von einer „Wellenanordnung“ unterscheidet. Im persönlichen Gespräch kann eine mögliche Fehlvorstellung dann aufgegriffen und umgedeutet werden.

Fazit

FelloFish ermöglicht eine sinnvolle Förderung beim Erlernen physikbezogener Kommunikation, die das personelle Feedback der Lehrkraft unterstützt.

Mein Ziel war es, mit einer komplexen Kommunikationsaufgabe und möglichst wenigen Feedbackkriterien eine intensive Auseinandersetzung mit einem physikalischen Experiment anzuregen. Zudem wollte ich allen Schüler*innen ermöglichen, individuelle Vorstellungen in Form von Schreibprodukten festzuhalten und durch Feedback abzusichern.

„FelloFish war in der Lage, diese höchst individuellen Schreibprodukte signifikant zu verbessern – und zwar bei allen Schüler*innen im Kurs! “

Gleichzeitig wird die Lehrkraft als Feedbackgeber*in in solchen Situationen nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil muss sie ihren Fokus auf die sprachlichen Unschärfen legen, die KI-Systemen nicht auffallen. Diese personellen Rückmeldungen können dann Ausgangspunkt für einen kritischen Blick auf das Lernen mit KI sein und somit ein weiteres wichtiges Bildungsziel aller Unterrichtsfächer aufgreifen.

Zur Person

Christoph Koböke ist Lehrer für Mathematik und Physik am Gymnasium Schloß Neuhaus im nordrhein-westfälischen Paderborn. Darüber hinaus ist er als Fachleiter für Mathematik am ZfsL Detmold tätig und Mitgründer des Mathematik-Podcasts „Dreisatz“ (https://open.spotify.com/show/6rK7RVwRQsfsIfvRX1cybf?si=31c933c561bc424b).